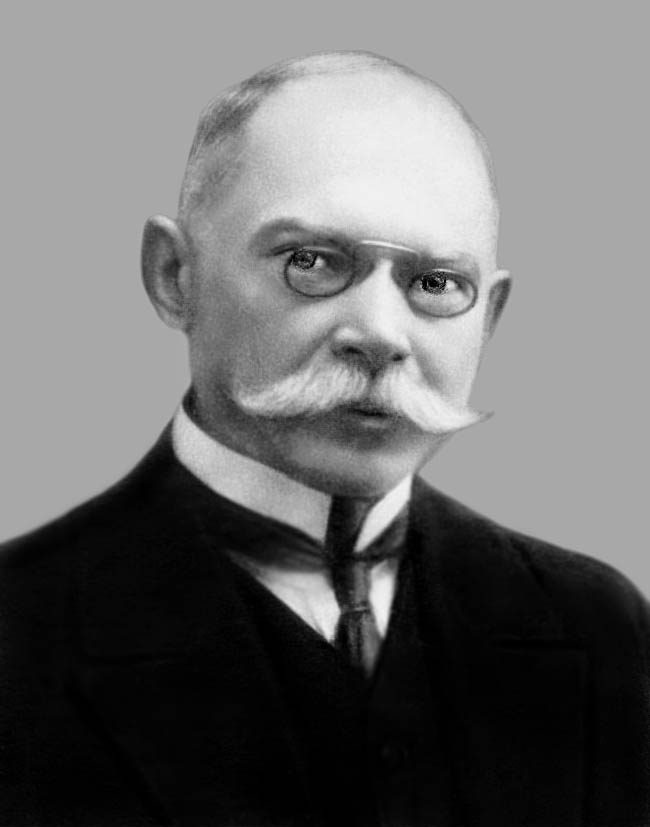

Тернополяне справедливо гордятся своими земляками Соломией Крушельницкой, Богданом Лепким, Иофифом Перлем, Ярославом Стецьком, Софией Стадниковой, Владимиром Барвинским и десятками других. Но также наш город посетили, работали здесь другие известные украинские деятели, которые вложили время и усилия, чтобы Тернополь стал лучше. Один из них – Николай Биляшевский – выдающийся украинский археолог, депутат I-й Государственной Думы Российской империи, общественный деятель и человек, который во время I мировой войны занимался помощью населению и охраной и сохранением памятников культуры на Тернопольщине. Подробнее об этой неординарной личности расскажет издание iternopolyanyn.com.

Немного интересных подробностей по биографии деятеля

Как отмечает исследователь Л. Дидух, Николай Биляшевский родился в Умани в 1867 г., а учился в Киеве. Его учителями были В.П. Науменко, в то время редактор ежемесячного исторического журнала “Киевская старина” и Николай Петров, в будущем академик Украинской академии наук. В университете святого Владимира (сегодня – университет имени Тараса Шевченко) его обучали такие известные ученые как Владимир Антонович и Адриан Прахов. После окончания вуза М. Биляшевский возглавлял археологические экспедиции по всей Украине (в то время нельзя было говорить Украина, а употребляли термин Южная Россия), в частности подробно исследовал достопримечательности города Родни на Княжеской горе неподалеку от Канева. Сегодня находки города находятся в коллекциях музеев Киева, Чернигова, Москвы, Парижа.

В течение нескольких лет издавал за свой счет журнал «Археологическая летопись Южной России». Около 20 лет возглавлял Киевский городской художественно-промышленный и научный музей (ныне Национальный музей истории Украины и Национальный художественный музей Украины). В 1906 г. он стал одним из украинцев, избранных в I-ю Государственную Думу Российской империи. Это был первый демократически избранный парламент этой монархии. Вместе со многими другими украинцами М. Биляшевский вступил в состав Украинской парламентской общины – фракции украинцев, требовавших расширения языковых, образовательных, земельных, избирательных прав украинцев. Дума просуществовала 72 дня и была распущена царем, но украинцы приобретали там важный опыт государственной деятельности.

В 1910 г. Беляшевский стал одним из основателей Киевского общества охраны памятников старины и искусств. А в период мировой войны 1914-1918 гг. поступил на военную службу и занимался охраной памятников истории и культуры в Галиции и Буковине. А теперь подробнее о его деятельности в Тернопольщине.

Всероссийский союз городов

Николай Беляшевский, несмотря на довольно почтенный возраст в 1914 г., стал военным. Уверены, что он это сделал не по своей воле. Хотя возможно таким образом хотел помочь населению оккупированных Россией территорий и спасти исторические артефакты, которые могли быть уничтожены в охватившем мир жерновах войны. Поэтому в 1914 г. Беляшевский стал членом комитета Всероссийского союза городов Юго-Западного фронта и работал на фронте в медико-перевязочном отделе. Организация куда он вступил была благотворительной и не имела отношения к правительству. Сначала она занималась помощью раненым русским солдатам, предоставляла городам оборудование для госпиталей (в том числе кровати), оборудовала санитарные поезда, организовывала распределительные и пищевые пункты на пути следования таких поездов, передавала армии медикаменты, белье, теплые вещи, готовила и отправляла в определенные персонала.

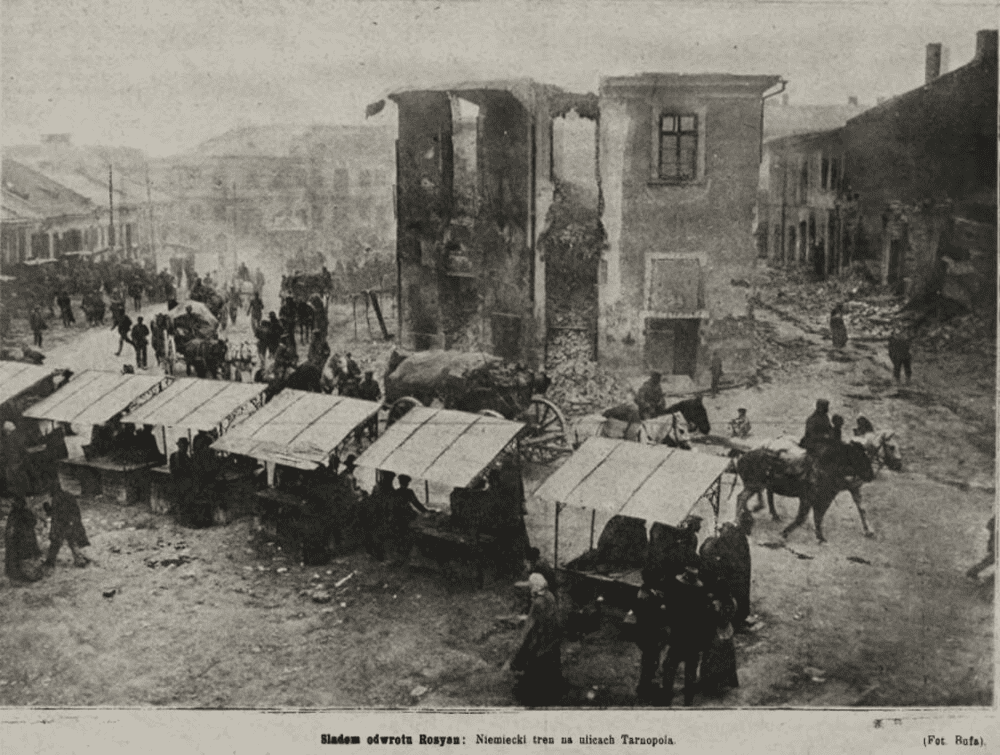

I-мировая война и Тернопольщина

Эта организация работала на разных участках фронта, в частности: Клецком, Варшавско-Сувалкском и Галицко-Буковинском. А потому на последнем и работал М. Биляшевский в качестве уполномоченного организации для помощи пострадавшему от войны населению. Русская армия часто сначала начинает войну, а затем оказывает помощь населению. Так было 100 лет назад, так и сегодня. В то время, в 1914 г., русские войска захватили всю Галицию и Буковину, а значит и Тернопольщину. Серьезных боев здесь не было, ведь австрийская армия сначала отступила за Серет, далее в Стрый, а затем устроила круговую оборону в Перемышле. Тем не менее, помощь требовалась.

Роль М. Беляшевского в помощи населению

После вступления российской армии на территорию Галиции, Буковины и Закарпатья благотворительные организации ставили своей целью помощь жертвам войны. В этих организациях важную роль играла интеллигенция Киева и других подроссийских регионов. Главой Комитета Юго-Западного фронта Всероссийского союза городов стал волынский помещик и украинский деятель, барон Ф. Штейнгель. Кстати тоже бывший депутат и думы. Не умел говорить на украинском языке, но в свое время остановил выступление М. Грушевского, который говорил с ним на русском и попросил продолжить на украинском.

Благодаря такому руководителю сотни украинских врачей, инженеров, студентов смогли приобщиться к общественно-организационной работе. В окрестностях Киева возникли «захоронки» (воспитательно-учебные заведения) для детей галицких беженцев. Это были первые украинские школы в подроссийской Украине.

М. Ф. Биляшевский писал:

“Принимая все возможные меры, чтобы остановить выселение и внести какой-то порядок в беженский ряд, кормя, организуя медицинскую помощь, приютя детей и матерей… Союз помогал всем жителям Галиции, к какой бы нации или “ориентации” они не принадлежали».

Так, были открыты госпитали в Новоселице, Черновцах и Радауке, создавались приюты-ясли, где детей 1-2 класса обучали грамоты и рукоделия, школы для детей 3-6 классов в Черновцах.

Со временем возник вопрос обеспечения работой жителей оккупированных территорий, а потому на фронте был открыт целый ряд мастерских, где шили, латали белье, а затем и художественно-промышленные мастерские, в которых работали вышивальщицы. Такие мастерские были открыты в Тернополе, Микулинцах, Збараже, Теребовле, Черткове, Озерянах, Борщеве, Ягольнице, Устечке, Городенке, затем и в Коломне, Косово, Делятине, Надворной и Снятине. А позже на Буковине. Кроме мастерских существовали и раздаточные пункты, где крестьянки могли прийти и получить работу, материал для нее, продукты питания.

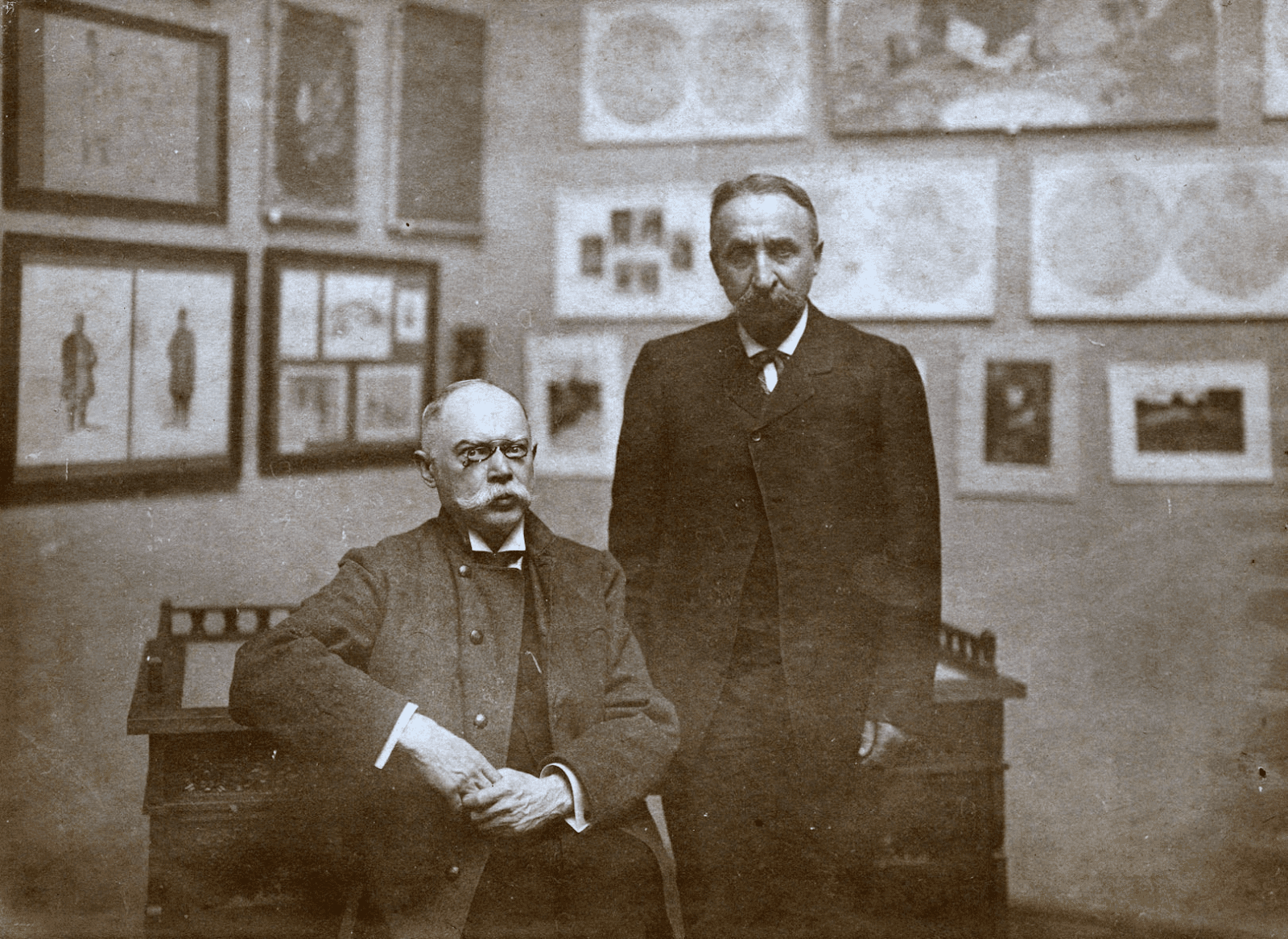

Уполномоченный по охране памятников культуры

Также Российская академия наук назначила Николая Федотовича уполномоченным по охране памятников культуры Галиции и Буковины. Поэтому он собирал памятники культуры и занимался исследованием в области народного искусства Галиции и Буковины. Результатом его деятельности стала книга «Народное искусство Галиции и Буковины», вышедшая в Киеве в 1919 г. В книге об этих временах, а также возможно о тернополянах, М. Беляшевский писал:

«Душа народная таит в себе безграничную силу творческих возможностей, и их нельзя консервировать,- писал ученый,- надо было действительно приблизиться к самому-самому источнику народного творчества, к источнику, часто скрывавшемуся под землей, нужно было нырнуть в самую гущу народной массы, нужно было стать пионерами в деле изыскания клада».

Чтобы получить эти вещи народного быта, украинские художники объездили все окрестности городов и сел Галиции, перерисовывали, фотографировали, собирали по клочкам старосветской одежды и посуды, скупали, то, что можно было купить у беженцев, дедов-гончаров, резчиков. Далее эти вещи обрабатывались, сортировались в мастерских и отправлялись в музеи.

Итак, события I-мировой войны – это не только битвы и героизм, это также помощь поддержка пострадавшим, сохранение памятников культуры и быта и написание истории и этого сложного для населения периода жизни.