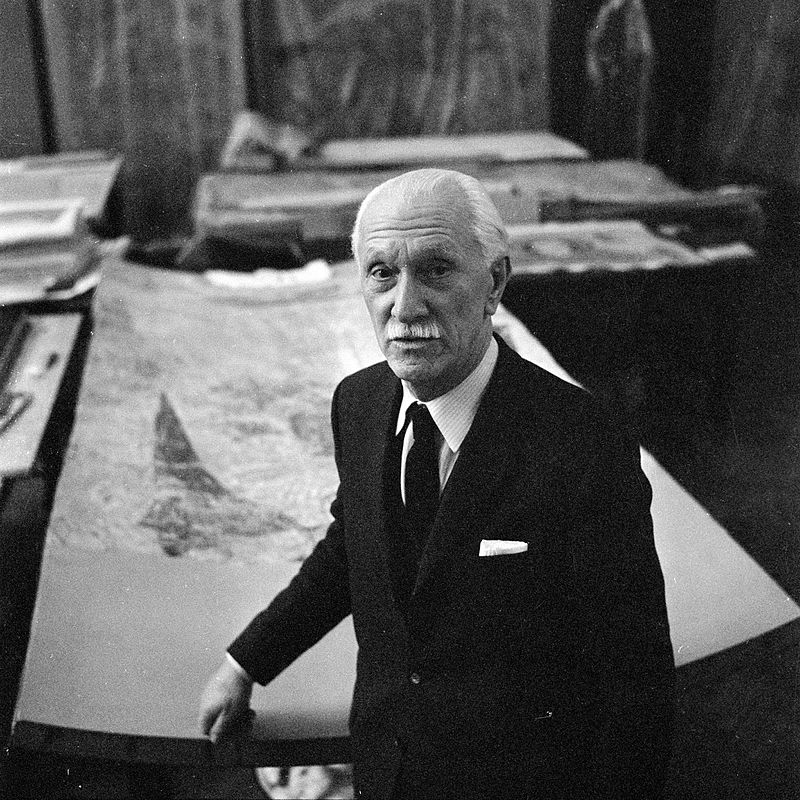

умаю большинство из нас гордится своим местом рождения в Тернополе. Прекрасный город, который сейчас радует своей красотой и спокойствием, подарил миру выдающихся военных, государственных деятелей, ученых. Один из них малоизвестен в Тернополе, но получил безумную популярность в Польше, Франции, Сирии и Египте. Речь о Казимеже Михайловском, тернополянине, выдающемся ученом, археологе и исследователе памятников фараонского Египта, Пальмиры, Нубии и Эфиопии. Подробнее об этом расскажет издание iternopolyanyn.com.

Об увлечении историей

Как отмечает издание lwow.pl.ua, многие историки признают, что первый толчок к интересу к науке Казимежу Михаловскому дали ему иллюстрации, которые он видел в детстве в публикациях о Древнем Египте. Как тут не вспомнить книги чехословацкого писателя Войцеха Замаровского (Vojtech Zamarovský) «Вслед за семью чудесами мира» и «Ich veličenstva pyramídy» (“Их высочество пирамиды” – еще не переведена на польский). Его книги были переведены на многие языки и неоднократно издавались в Советском Союзе, приобретая бешеную популярность среди молодежи.

Научное изучение истории древнего мира чрезвычайно престижно, но оно имеет свою специфику. Письменные источники этого периода в большинстве своем уже обнаружены и достаточно всесторонне изучены, поэтому трудно сказать здесь что-то новое, не участвуя в археологических работах в этих местах. Престижность этих работ объясняется тем, что ни одна отечественная гуманистическая наука не обходится без исследований древней истории. Отсутствие их приводит к неполноценному развитию истории, филологии, философии и естествознанию.

Долгое время инициатива введения дисциплины истории Востока в учебный план Львовского университета была делом энтузиастов и не у всех профессоров была понятна. Первым львовским археологом, исследовавшим труды древнего Египта, был проф. Кароль Гадачек, участвовавший в научных экспедициях венских центров. Однако среди профессоров во Львове имя Казимежа Михаловского (1901–1981) навсегда вошло на страницы египтологии и ее отдельной области нубиологии.

О тернопольских корнях

Родился 14 декабря 1901 года в Тарнополе, его дедом был Эмиль Михаловский (1850-1919), народный депутат, директор учительской семинарии в этом городе, автор труда “Мужская учительская семинария в Тарнополе 1871-1896: отчет дирекции Семинарии” (189). В 1915-1917 годах был бургомистром города Тарнополя. Казимеж, окончив гимназию в родном городе, вскоре отправился в армию, чтобы принять участие в польско-большевистской войне 1920 года. Затем учился на философском факультете Львовского университета Яна Казимира, увлекался лекциями выдающегося философа Казимира Твардовского. Полученные здесь знания он углубил в университетах Берлина, Гейдельберга, Парижа, Рима и Афин. Будучи студентом, он участвовал в раскопках в Дельфах, Делосе и Тасосе под руководством Французской школы Афин. В 1926 году во Львовском университете под руководством проф. Эдмунд Буланда защитил докторскую диссертацию, посвященную Ниобидам в греческом искусстве. О важности этого труда свидетельствует тот факт, что через год он был опубликован на французском языке.

В 1931 году он получил обилитацию на основе диссертации об эллинистических и римских портретах из Делоса, опубликованной в следующем году в Париже. Сразу после габилитации он был назначен в Варшавский университет, где в 1931 году он организовал кафедру классической археологии, переименованную в 1955 году на средиземноморскую кафедру, став ее руководителем к своему выходу на пенсию в 1972 году.

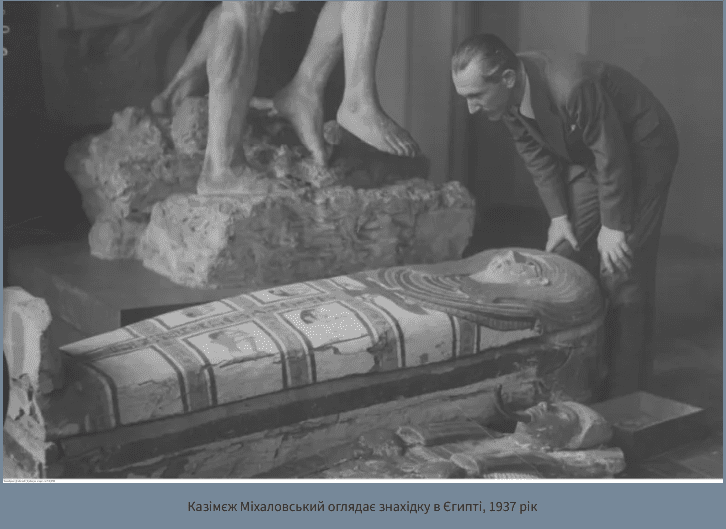

По его инициативе в 1936 году польские археологи из Варшавского университета начали археологические работы в Египте в Эдфу, продолжавшиеся до 1939 года. В экспедиции приняли участие археологи Варшавского университета и Французского института восточной археологии. Это были первые работы, проведённые польскими археологами в Средиземноморье. Работы велись в некрополях фараонов и в античном городе греко-римского и византийского периодов. Количество и ценность артефактов, найденных во время первой экспедиции (1936 г.), позволили создать галерею древнего искусства при Национальном музее в Варшаве, открытую осенью 1937 г.

Вторая мировая и послевоенная деятельность

Во время сентябрьской кампании воевал в рядах 5-го пехотного полка легионов, исполняя обязанности информационного офицера. Во время сражений попал в немецкий плен. Он остался в Oflag II C Woldenberg, где руководил образовательной компанией для военнопленных, читал семинары и лекции по египтологии и археологии.

После Второй мировой войны Михаловский активно включился в восстановление польской культуры и науки. С 1939 он был заместителем директора Национального музея в Варшаве, где сначала отвечал за организацию Галереи древнего искусства, открытой для публики в 1949 году, а затем Галереи Фарас, открытой в 1972 году. Он организовал много выставок, на которых представлял артефакты, полученные во время раскопок, проведенных под его руководством. В 1945-1947 годах был деканом гуманитарного факультета Варшавского университета, затем проректором этого университета (1947-1948). В Александрии (1957-1958) и в Абердине (1971) он был приглашенным профессором. В 1956 г. основал кафедру средиземноморской археологии Польской академии наук, где являлся председателем.

Деятельность в Каире

В 1959 году он привел к открытию Средиземноморской археологической станции Варшавского университета в Каире, которую он возглавлял до конца своей жизни — сначала более 20 лет учреждение действовало из Каира, затем в начале 1980-х годов Центр средиземноморской археологии был создан как подразделение Варшавского университета руководящий польской стратегией проведения археологических исследований в Северной Африке и Ближнем Востоке. Станция в Каире работает как научно-исследовательский институт Центра средиземноморской археологии Варшавского института. Михаловский считал основание этого заведения своим величайшим достижением.

Звания

Он был членом многих национальных и зарубежных академий, научных обществ и институтов: Accademia Nazionale dei Lincei, Британская академия, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Heidelberger Akademie der Wissenschaften; Президиум Комитета древней культуры Польской академии наук, Комитета востоковедения Польской академии наук, Археологического института Америки, Deutsches Archäologisches Institut, Institut d’Egypte, Institut d’Égyptologie de l’Académie Tchéchoslovaque des Sciences, Польское археологическое общество (председатель 1953–1957 гг. и почетный член), Общество нубийских исследований (председатель с 1972 г.), Международная ассоциация египтологов (заместитель председателя Почетного комитета с 1976 г.), Association Internationale d’Arché , Варшавское научное общество (генеральный секретарь 1949–1952), Association Internationale d’Archéologie Classique, Société Archéologique Grecque, Ассоциация историков искусства; член Французской школы Афин. Он был главой Международного комитета экспертов по сохранению храмов Абу-Симбел ЮНЕСКО (1961–1970), Международного комитета по археологии и истории ICOM (1965–1971). Он являлся экспертом ЮНЕСКО из Алжирских археологических музеев (1966) и членом Комитета экспертов ЮНЕСКО по Мохенджо-Даро (1969). Получил степень почётного доктора университетов Страсбурга (1965), Кембриджа (1971), Упсалы (1977). Варшавское научное общество (генеральный секретарь 1949-1952), Международная ассоциация классической археологии, Греческое археологическое общество, Ассоциация историков искусства; член Французской школы Афин. Он был главой Международного комитета экспертов по сохранению храмов Абу-Симбел ЮНЕСКО (1961–1970), Международного комитета по археологии и истории ICOM (1965–1971). Он являлся экспертом ЮНЕСКО из Алжирских археологических музеев (1966) и членом Комитета экспертов ЮНЕСКО по Мохенджо-Даро (1969). Получил степень почётного доктора университетов Страсбурга (1965), Кембриджа (1971), Упсалы (1977). Варшавское научное общество (генеральный секретарь 1949-1952), Международная ассоциация классической археологии, Греческое археологическое общество, Ассоциация историков искусства; член Французской школы Афин. Он был главой Международного комитета экспертов по сохранению храмов Абу-Симбел ЮНЕСКО (1961–1970), Международного комитета по археологии и истории ICOM (1965–1971). Он являлся экспертом ЮНЕСКО из Алжирских археологических музеев (1966) и членом Комитета экспертов ЮНЕСКО по Мохенджо-Даро (1969). Получил степень почётного доктора университетов Страсбурга (1965), Кембриджа (1971), Упсалы (1977). член Французской школы Афин. Он был главой Международного комитета экспертов по сохранению храмов Абу-Симбел ЮНЕСКО (1961–1970), Международного комитета по археологии и истории ICOM (1965–1971). Он являлся экспертом ЮНЕСКО из Алжирских археологических музеев (1966) и членом Комитета экспертов ЮНЕСКО по Мохенджо-Даро (1969). Получил степень почётного доктора университетов Страсбурга (1965), Кембриджа (1971), Упсалы (1977). член Французской школы Афин. Он был главой Международного комитета экспертов по сохранению храмов Абу-Симбел ЮНЕСКО (1961–1970), Международного комитета по археологии и истории ICOM (1965–1971). Он являлся экспертом ЮНЕСКО из Алжирских археологических музеев (1966) и членом Комитета экспертов ЮНЕСКО по Мохенджо-Даро (1969). Получил степень почётного доктора университетов Страсбурга (1965), Кембриджа (1971), Упсалы (1977). Он являлся экспертом ЮНЕСКО из Алжирских археологических музеев (1966) и членом Комитета экспертов ЮНЕСКО по Мохенджо-Даро (1969). Получил степень почётного доктора университетов Страсбурга (1965), Кембриджа (1971), Упсалы (1977). Он являлся экспертом ЮНЕСКО из Алжирских археологических музеев (1966) и членом Комитета экспертов ЮНЕСКО по Мохенджо-Даро (1969). Получил степень почётного доктора университетов Страсбурга (1965), Кембриджа (1971), Упсалы (1977).

Результаты работы

Казимеж Михаловский брал активное участие в популяризации средиземноморской археологии. Он перевел и сделал доступным «Вечность пирамид» и «Трагедию Помпеи» У. Х. Боултона (1958) и широко распространил результаты раскопок в Эдфу. Он писал для «Капитала», затрагивая вопросы античности в коллекции Национального музея в Варшаве. Читал многочисленные лекции и проводил семинары, посвященные античности, социальным эффектом которых был чрезвычайный рост интереса к данной области науки; его публичную лекцию в Национальном музее в Варшаве в 1957 году об искусстве Древнего Египта посетило 5000 слушателей. Являлся консультантом фильма «Фараон» (1966) режиссера Ежи Кавалеровича.

Участие польских археологов в исследованиях в Эдфу вызвало интерес научного мира к польским исследователям и позволило начать дальнейшие зарубежные раскопки. Михаловский наладил сотрудничество с советскими археологами в Крыму. В июле 1956 года группа польских археологов приступила к исследовательской работе в Мирмеки, древнегреческой колонии Мирмекион, которая велась до 1958 года. Работы не велись вместе, как в случае с польско-французской экспедицией в Эдфу. Исследователи работали двумя отдельными командами, исследуя две секции. Польскую группу возглавил проф. Михаловского, советский – проф. Гайдукевича из Ленинградского университета. Выявлена винодавка эллинистического периода с полным оборудованием и фрагменты жилых зданий.

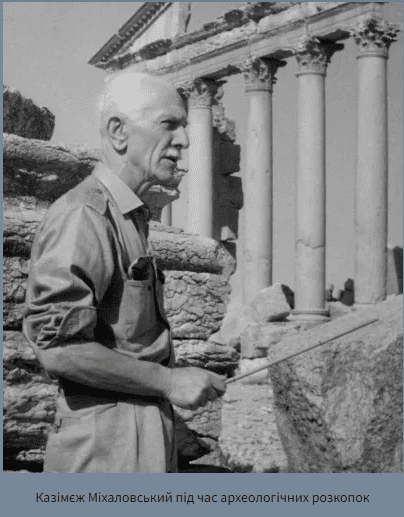

Казимеж Михаловский и Пальмира

В мае 1959 г. группа польских археологов начала раскопки в Пальмире; Михаловский возглавлял экспедицию до 1969 года. Работа археологов была сосредоточена на двух участках. Первой из них была т.н. Лагерь Диоклетиана в западной части города, где проводились разведки на участке между Преторианскими воротами и Тетрапилоном, на форуме перед т.н. Храм флагов и внутри самого храма. Также были исследованы стены города и раскопан фрагмент Преторианской дороги. Во второй главе, в Долине гробниц, то есть Пальмирском некрополе, была открыта гробница Забды, Алены и Юлия Аврелия Гермеса. Раскопки позволили определить градостроительную застройку города и датировать обнаруженные постройки по найденным в них эпиграфическим материалам. Находка клада имела сенсационный успех, состоявший из драгоценностей и 27 золотых солидов Фоки, Ираклия и Константа. Богатство и важность обнаруженного материала были так велики, что в 1966 году в Варшаве начала выходить «Studia Palmyreńskie», которая выходит и сегодня (2016). Польские археологи стали экспертами в изучении древней Пальмиры, исследования PCMA UW продолжаются здесь по сей день (в настоящее время приостановлены из-за войны в Сирии).

Раскопки в Александрии

Польские раскопки в Александрии начались в 1960 году и продолжаются до сих пор. Польские археологи являлись первой иностранной экспедицией, которой удалось получить разрешение на исследования в Александрии. Группы итальянских, английских и немецких ученых работали от имени и под руководством Греко-римского музея в Александрии. Работы в этом районе трудны, потому что в 1740-х годах Мохаммед Али приказал построить на этом месте город. Под современными постройками остались реликты прошлого. Работа была сосредоточена в районе Ком-эль-Дикка. Здесь обнаружены монументальные римские термы с многочисленными бассейнами и цистернами, а также римская вилла. Также польские археологи показали первый театр, найденный в Египте. Открытие было столь сенсационным, что проф. Для продления работы Михаловский получил дополнительную финансовую поддержку от городского совета. Античный театр полностью раскрыли и реконструировали. Сегодня это одна из важнейших достопримечательностей Александрии и используется для проведения шоу. Таким образом, удалось сохранить старинную застройку в современной застройке. В Ком-эль-Дикке польские археологи также исследовали два арабских некрополя.

Другие находки

Работы в Дейр-эль-Бахаре начались в 1961 году по просьбе министра культуры Египта, желавшего восстановить храм царицы Хатшепсут. С 1968 г. группу археологов из Центра средиземноморской археологии Варшавского университета сопровождали инженеры государственного предприятия Pracownia Konserwacji Zabytków (PKZ), которые проводили строительство и реконструкцию этого храма. В ходе работы, связанной с этим заказом, проф. Михаловский совершил открытие (уже во время первой кампании) ранее неизвестного заупокойного храма Тотем III, что привело к перенесению большинства исследований на эту территорию. Этот храм оказался уникальным своим расположением и планом, отличавшимся от других культовых сооружений периода Нового царства. Польские археологические и консервационные работы продолжаются до сих пор.

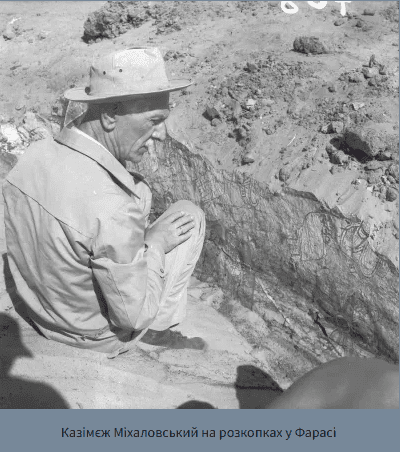

Фарас, старый Пахорас, был столицей северного царства Нубия. В 1961-1964 гг. здесь проводились спасательные раскопки под руководством проф. Михаловского. Это исследование являлось частью крупного проекта под названием Нубийская кампания, проведенная под эгидой ЮНЕСКО, целью которой было спасти памятники от затопления водами Нила в связи со строительством Асуанской высокой дамбы. В то время были обнаружены руины средневекового собора епископов Пахораса, а вместе с ними

и религиозные картины, датируемые VII-XIV веками Комплекс так называемых «Фарасских фресок» (на самом деле это не фрески, а росписи, выполненные темперными красками по сухой глинобитной штукатурке), насчитывающий более 150 картин, оказался одним из самых больших и интересных открытий в мире. Нубийская кампания. 67 картин и часть каменного архитектурного убранства собора, а также другие церкви и здания в Фарасе, эпитафии местных епископов и священников и местные ремесла, включая расписную керамическую посуду, находятся в галерее Фарас. Профессор Казимеж Михаловский в Национальном музее в Варшаве. Другие артефакты, обнаруженные в Фарасе, находятся в Суданском национальном музее в Хартуме.

Проф. Михаловский начал раскопки в Донголе в 1964 году; с 1966 г. их возглавлял Стефан Якобельский. Старый Донгол был резиденцией королей объединенных королевств Нубии с 8 до начала 14 века. В первые недели работы была открыта центральная наука церкви с сохранившимися на месте колоннами. Это открытие вошло в литературу под названием «колонная церковь». Обнаруженные в нем надгробные надписи позволили датировать его второй половиной VIII в. Капители, открытые в этой сакральной постройке, стилистически похожи на те, что были обнаружены в соборе в Фарасе. Кроме того, под «колонной церковью» обнаружены более древние фундаменты сакрального сооружения. Исследование второго здания основано на плане креста и мечети, которая оказалась возведенной на месте бывшего царского дворца, а не (до сих пор считалось) в христианском храме. Баптистерий также обнаружили польские археологи. С 1966 г. польская экспедиция параллельно проводила доисторические раскопки в окрестностях села Гаддар.

В Абу-Симбеле проф. Михаловский не производил раскопок, но вместе с командой польских археологов участвовал в защите скальных храмов Рамзеса II, которым угрожало затопление водами озера Насер. В проекте также участвовали иностранные археологи, например. итальянский и французский. Одной идеей для спасения храмов было перенести их в более безопасное место, другой – оставить на произвол судьбы. ЮНЕСКО назначил специальную комиссию по этому вопросу, в состав которой вошли Генеральный директор ЮНЕСКО, председатель совещательного комитета и три эксперта-археолога, в том числе проф. Михаловского. Они поддержали шведско-египетский проект, предполагавший разрезать храмы на большие блоки весом до 30 тонн, перенести их в новую среду и реконструировать. проф. Михаловский стал главой международной комиссии экспертов из семи человек, которая наблюдала за работой по переносу храмов Рамзеса II. Они продолжались 10 лет и были успешными.

В июне 1965 г. Польская археологическая экспедиция Варшавского университета под руководством проф. Михаловский приступил к раскопкам в Неа-Пафосе на Кипре. Новый Пафос был основан в конце 4 века до нашей эры в качестве порта для греческих паломников, приезжавших сюда, чтобы отдать уважение Афродити. Уже в первые дни работы в юго-западной части Пафоса были обнаружены мраморные статуи Асклепия и Артемиды, которым поклонялись в городе. Также были обнаружены монеты с изображением Александра Македонского, подтвердившие дату основания города. Городская застройка эллинистических времен с сохранившимися росписями, выполненными в т. н. I Помпейский стиль и дворец римского проконсула с частными банями. В этом здании была найдена мозаика, на которой изображен бой Тесея с Минотавром в лабиринте, на которую смотрят Ариадна и женщина, символизирующая Крит, – самое красивое украшение такого типа во всем Средиземноморье. Польские раскопки показали, что Неа Пафос был центральным политическим центром острова. Работа, начатая проф. Михаловского продолжает Центр средиземноморской археологии. Казимеж Михаловский.

После Второй мировой войны Михаловский женился на Кристине Баневич, дочери инженера Тадеуша Баневича, одного из основателей Подковой Лесной. Кристина Михаловская присоединилась к деятельности мужа – в поздние годы на вилле Баневичей в Подковой Лесе располагалась Лаборатория средиземноморской археологии Польской академии наук. Могила проф. Михаловского находится на кладбище в соседнем Брвинове.

Открытие профессора Львовского университета имело выдающееся международное значение. Казимеж Михаловский установил время кристаллизации сакрального архитектурного канона в Египте и стал основателем нубиологии, раздела египтологии. Важнейшим его открытием считаются раскопки покрытого песком коптского раннехристианского храма с росписями, дворцом и некрополем епископов на нубийском Фаросе и открытие развалин храма Тутмоса III в Дейр-эль-Бахаре с 15 века до н.

* Нубиология, иначе известная как археология Судана – наука, которая является частью археологии, занимающейся материальной культурой и историей Нубии. Создателем термина был Казимеж Михаловский (1901–1981). Нубиология – это междисциплинарная наука, изучающая историю и культуру Нубии, Эфиопии и коптов.